2025/10/10

AIで強化された「完璧な偽メール」から身を守る方法

AI技術の進化により、サイバー犯罪の手口は驚くほど巧妙になっています。特に、AIを活用した「完璧な偽メール(フィッシングメール)」は、本物そっくりの見た目や文章で、誰もが騙されやすい危険な存在です。この記事では、AI生成の偽メールの特徴、なぜ危険なのか、そして今日から実践できる具体的な対策を、わかりやすく詳しく解説します。

AIで作られる偽メールとは?

AI技術、特に生成AIは、人間が書いたような自然な文章やデザインを瞬時に作り出せます。サイバー犯罪者はこの技術を悪用し、以下のような特徴を持つ偽メールを作成しています。

本物そっくりの文面とデザイン

AIは、企業、銀行、ECサイト、SNSなどの公式メールに使われているロゴやフォント、レイアウト、署名完璧に模倣することで、本物そっくりに作り出すことが可能です。従来の偽メールは誤字や不自然な日本語で怪しさを感じましたが、AI生成メールでは、流暢な日本語と実際に使用されているデザインをそのまま使用することで、信頼のある送付元と錯覚させます。また、件名は「ご注文の確認」「アカウント認証のお願い」「セキュリティ更新が必要です」など、日常的に見かけるものが多く、警戒心を下げます。

個人情報を活用したカスタマイズ

緊急性を煽る心理操作

AIは心理学を応用し、受信者の感情を揺さぶる内容を生成します。「アカウントが24時間以内に停止されます」「不正ログインが検知されました、すぐに対応を!」といった緊急性を煽る文言は、冷静な判断を奪います。こうした手口は、ユーザーが焦って行動してしまうことを狙ったものです。自動生成によるスピードと量

AIは短時間で膨大な量のメールを生成・送信可能です。AIツールを使えば、個々のメールに名前や地域、関心事を織り交ぜた内容を自動で挿入したり、送信タイミングを最適化(例:業務時間中や休日)し、受信者が警戒心を下げる瞬間を狙うことも可能です。AI生成の偽メールによる被害例

個人情報の盗難による金銭被害

リンクをクリックしたユーザーが、偽のサイトであると気づかずログイン画面でIDとパスワードを入力すると、ネットバンキングやECサイトのアカウントが乗っ取られる可能性があります。その結果、ネットバンキングから不正送金されたり、クレジットカード情報が盗まれて不正利用されたりし、数万円から数十万円の金銭的損失が発生するケースが一般的です。

SNSアカウントの乗っ取り

InstagramやLINEを装ったAI生成メールが「アカウントのセキュリティ強化が必要です」と偽サイトに誘導。パスワードを入力したユーザーのSNSアカウントが乗っ取られ、フォロワーに詐欺メッセージが送信されたり、個人情報が悪用されたりします。SNSのプライバシー侵害は、個人生活に深刻な影響を及ぼします。

ランサムウェア感染によるデータ暗号化

偽の請求書や「重要なお知らせ」と称した添付ファイル(PDFやWord形式)を開いた結果、ランサムウェアに感染。PCやスマホ内の写真、動画、重要なファイルが暗号化され、復旧のために高額な身代金を要求されます。家族の思い出や大切なデータが失われるリスクは、個人にとって大きな打撃です。

偽メールへの対策

メールの送信元を徹底的にチェック

メールの送信元アドレスを必ず確認しましょう。公式に見えるアドレスでも、微妙な違いが隠れていることがあります。特に、ドメイン(@以降の部分)が公式サイトに記載されているドメインと一致するか、慎重に確認してください。

リンクや添付ファイルは絶対にクリックしない

メール内のリンクや添付ファイルは、信頼性が確認できるまでクリックしないでください。たとえ、一見信頼できる相手(友人や実在する企業)からのメールであっても、電話や別の方法で事前に添付ファイルや手続きに関する連絡をもらった場合のみ開くとした方が安全です。

また、詐欺メールは、「今すぐ」「24時間以内に」「アカウントが停止」「不正アクセスが検知された」などの不安を煽るような文章で誘導し、冷静な判断を奪います。本物の企業は、突然このような脅迫的なメールを送ることはまれです。怪しいと感じたら、メールを一旦無視し、公式サイトやアプリで状況を確認してください。

二段階認証をすべてのアカウントで設定

メール、銀行、SNS、ECサイトなどの重要アカウントに二段階認証(2FA)を設定しましょう。二段階認証とは、パスワードに加えて、SMSや認証アプリ(Google Authenticator、Microsoft Authenticatorなど)で送られるコードや端末認証・生体認証等を使用する仕組みのことを指します。たとえパスワードが盗まれても、二段階認証があれば不正ログインを防げます。

しかしながら、文字コードを入力する二段階認証については、「リアルタイムフィッシング」という手口により突破されることが最近では確認されています。そのため、端末認証や生体認証、FIDO(パスキー)などフィッシング耐性の高い認証方式を使った二段階認証を導入することをおすすめします。

定期的にパスワードを更新

重要アカウントのパスワードを3~6か月に1回更新しましょう。パスワードは、英数字、記号を組み合わせた12文字以上の複雑なものに設定し、同じパスワードを複数のサービスで使い回さないことも重要です。パスワード管理ツールを使うと、複雑なパスワードを安全に管理できます。なお、パスワード管理ツールを使用する場合は、利用する前に口コミや提供元を確認する等して、ツールそのものが信頼できるかどうかをチェックするようにしましょう。

信頼できるセキュリティ対策ソフトを導入

セキュリティ対策ソフトの中には、詐欺サイトへのアクセスを警告してくれる機能や、金融取引・オンラインショッピング等のWeb上で金銭のやり取りが必要な場合において、保護されたブラウザをで開くといった個別機能を搭載しているものもあります。

ただし、100%の検知は難しいため、他の対策と組み合わせることが重要です。

チェックポイント:

- 信頼できるセキュリティソフトをインストールし、常に最新の状態に更新する。

- ブラウザのセキュリティ設定を有効にし、警告メッセージに注意する。

詐欺サイトへの対策が可能なセキュリティ対策ソフトの例

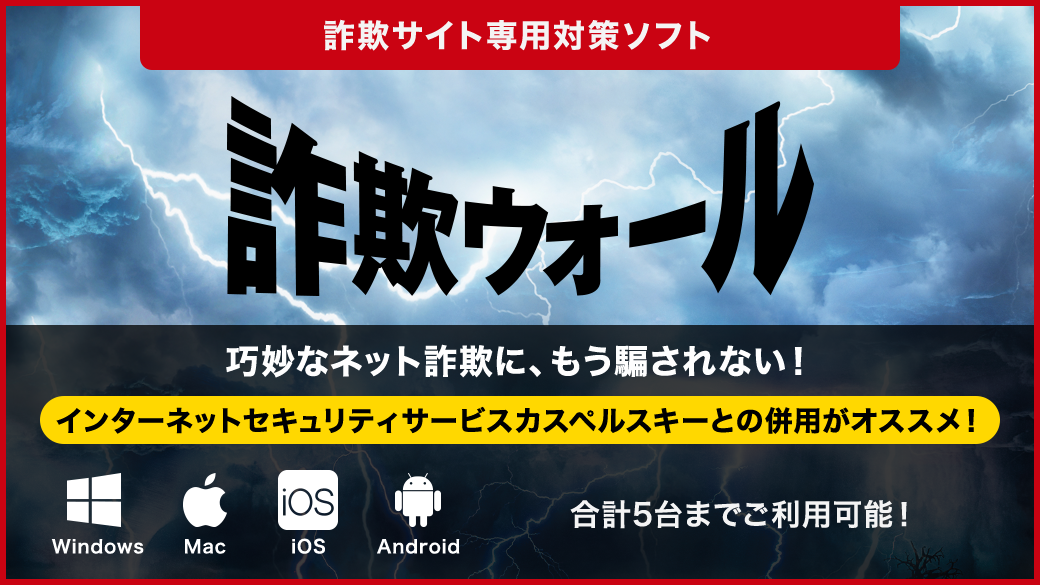

この記事では、弊社のインターネットプロバイダ「Tigers-net.com」で提供している無料オプションのセキュリティ対策サービスの中から、ネット詐欺に対応した機能を搭載するセキュリティ対策ソフトを2本紹介します。

みやブルは、一般的なセキュリティソフトでは検知が困難な、ネット詐欺による金銭被害、個人情報盗難被害の対策に特化したネット詐欺専用セキュリティソフトです。近年流行しているフィッシング詐欺をはじめ、ネットショッピング詐欺やワンクリック詐欺、偽セキュリティ広告などあらゆる詐欺サイトを検知し、アクセスを未然にブロックできるようお知らせを画面に表示します。

みやブルは、国内でアプリを作っており、日本語の詐欺サイトの検知率が高いことが特徴となっています。AI機能、公的機関から日々提供される情報、ふるまい検知等の独自のトリプルエンジンを搭載していることで、未知の詐欺サイトも検知することが可能です。

カスペルスキーは、そのセキュリティ性能の高さから、世界的評価機関による性能比較テストで数多くの優秀な成績を残しており、12年連続で年間賞を受賞しています。

世界各国で利用者の多い、安心してお使いいただけるサービスです。

基本的なウイルス対策・マルウェア対策・ハッキング対策などの機能に加え、銀行や決済システム、オンラインストアなどオンラインで行われる金融取引について、保護されたブラウザを立ち上げることで情報盗難を防ぐ「ネット決済保護」機能を搭載しています。

もし騙されてしまったら?

偽メールに騙されてしまった場合、迅速な対応が被害を最小限に抑える鍵です。以下に具体的な対処法を解説します。

パスワードを変更

偽のリンクで個人情報(ID、パスワード、クレジットカード番号など)を入力した場合、すぐに該当アカウントのパスワードを変更してください。同じパスワードを他のサービスで使い回している場合、それらもすべて変更を。

金融機関に報告

銀行情報やクレジットカード情報を入力した場合、銀行やカード会社に即連絡し、口座やカードの凍結を依頼しましょう。詐欺被害の可能性を伝え、対応を相談してください。

被害を報告

フィッシング被害は、警察のサイバー犯罪相談窓口(#9110)に連絡してください。被害の詳細(メールの内容、入力した情報、クリックしたリンクなど)を伝えると、調査や再発防止に役立ちます。

PCやスマホをスキャン

添付ファイルを開いたり、怪しいリンクをクリックした場合、マルウェア感染の可能性があります。セキュリティソフトでフルスキャンを実行し、感染をチェック。感染が確認された場合、専門家に相談するか、PCを初期化するのも検討してください。

まとめ

AI技術の進化により、偽メールは本物と見分けがつかないほど巧妙になっています。しかし、送信元を疑う、リンクをクリックしない、緊急性を煽るメールを無視する、といった基本的な対策を徹底すれば被害を防ぐことができます。さらに、二段階認証やセキュリティソフト、パスワードの定期更新を活用することで、安全性が飛躍的に向上します。

怪しいメールが届いたら、慌てず冷静に対応。スクリーンショットを撮って信頼できる人に相談したり、公式サイトから状況を確認したりするなどして、デジタル時代を安全に楽しみましょう。